「工場で働きながら、もっとキャリアアップしたいけど、何から始めればいいの?」「自分のスキルアップにつながる資格ってあるのかな?」といったことを、考えている方も多いのではないでしょうか。

工場での仕事は、モノづくりを支える重要な役割を担っています。しかし、ただ作業を行うだけでなく、より専門的な知識やスキルを身につけることで、仕事の幅を広げ、やりがいを感じられるでしょう。

当記事では、工場勤務で役立つ資格を4つ厳選し、それぞれの資格の特徴について詳しく解説します。

目次

工場で働く場合に資格を取得するメリット

工場で働く上で、資格を取得することは、自己成長やキャリアアップ、企業への貢献という点で大きなメリットをもたらします。自分自身のキャリアプランに合わせて、どのような資格を取得するのが最適か、一度じっくり考えてみましょう。

以下では、工場で働く場合に資格を取得するメリットを紹介します。

スキルアップを図れる

資格取得に向けた学習を通して、工場で必要な各専門知識を体系的に学べます。例えば、電気工事士の資格を取得すれば、電気回路の仕組みや安全な作業手順などを深く理解できるようになるでしょう。

また、多くの資格には、実技試験が含まれています。資格取得に向けた実技訓練を通して、実際に手を動かし、作業スキルを磨くことが可能です。新しい知識やスキルを習得し目標を達成すれば、自己肯定感が高まり、仕事に対するモチベーションが向上しやすいのもメリットです。

昇給・昇進につながる

資格は、自分の能力を客観的に証明する指標となります。企業は、資格を持っている社員を、より重要な業務に携わらせたり、責任のあるポジションを任せたりすることが多いです。また、一部の企業では、資格取得者に資格手当が支給される場合があります。

他にも、資格取得に向けて努力したことは、ビジネスパーソンとしての学習意欲や向上心を示すものであり、将来のポテンシャルの高さを評価される可能性もあるでしょう。

転職しやすくなる

求人を出す企業は、多くの応募者の中から、自社の求めるスキルを持った人材を選考する必要があります。このとき、資格の有無は、採用選考の重要な判断材料の1つです。

また、資格を持つことで、より高い年収で転職できる可能性も高まります。資格を生かせる仕事に転職すれば、より専門的な知識やスキルを身につけられ、さらなるキャリアアップが期待できます。

工場で働く場合におすすめの資格4選

工場で働く上で資格の取得は、キャリアアップやスキルアップにつながるだけでなく、仕事の幅を広げることにもつながります。以下では、工場勤務におすすめの資格を4つご紹介します。

危険物取扱者

危険物取扱者とは、ガソリンスタンドや化学工場など、危険物を扱う施設で働くために必要な国家資格です。危険物には、ガソリンやアルコールなど、引火性や爆発性を持つものが多く含まれます。そのため、取り扱いには専門的な知識と技術が必要です。

危険物取扱者には、甲種、乙種、丙種の3つの種類があり、それぞれ扱うことができる危険物の種類が異なります。

【危険物取扱者の概要】

| 分類 | 国家資格 |

|---|---|

| 受験資格 |

乙種・丙種は誰でも受験できます。 甲種危険物取扱者試験を受験するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。 1.大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者 2.大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者 3.乙種危険物取扱者免状を有する者 (3-2)乙種4種類以上を有する者 4.修士・博士の学位を有する者 ※備考 |

| 合格率 |

※令和6年度 乙種 丙種:52.8% 合計:40.4% |

電気工事士

電気工事士とは、ビルや工場、住宅など、身の回りにある電気設備を安全に施工・維持管理するための国家資格です。

電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類があります。第一種電気工事士は、より高度な知識と技術が必要とされ、最大電力500キロワット未満の電気工事や高圧の電気設備の工事が可能です。一方、第二種電気工事士は、一般住宅や店舗など、比較的規模の小さな電気工事(600ボルト以下で受電する設備)を行えます。

【電気工事士の概要】

| 分類 | 国家資格 |

|---|---|

| 受験資格 |

第一種電気工事士 第二種電気工事士 |

| 合格率 |

※令和6年度上期 第二種電気工事士 |

出典:電気技術者試験センター「第一種電気工事士の資格取得フロー」

出典:電気技術者試験センター「第二種電気工事士の資格取得フロー」

衛生管理者

衛生管理者とは、事業場において労働者の健康障害を防ぐために、作業環境や健康の管理を行う専門職です。常時50人以上の労働者を雇用する事業場では、専属の衛生管理者を選任することが義務付けられています。選任する衛生管理者の人数は事業場の労働者数に応じて決定されますが、有害業務がある場合は、さらに特定の資格を持つ衛生管理者が必要です。

第一種衛生管理者免許を持つ者は、すべての業種で衛生管理者として従事でき、有害業務を含む職場でも活動できます。一方、第二種衛生管理者免許を持つ者は、有害業務の少ない情報通信業や金融・保険業などの特定業種に限られます。

【衛生管理者の概要】

| 分類 | 国家資格 |

|---|---|

| 受験資格 |

以下いずれかの条件に当てはまるもの。

|

| 合格率 |

※令和5年度 第二種衛生管理者 |

出典:安全衛生技術試験協会「資格の紹介(第一種衛生管理者、第二種衛生管理者)」

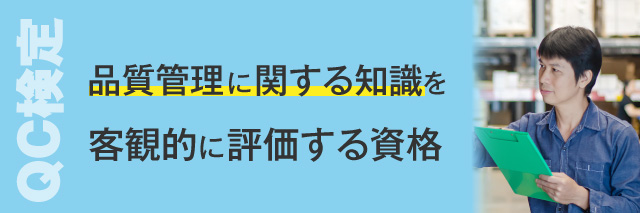

QC検定

QC検定とは、品質管理に関する知識を客観的に評価するための民間資格です。製品やサービスの品質向上を目指す企業において、従業員の品質管理に関する知識やスキルを測る指標として広く活用されています。

現代社会では、製品やサービスの品質が企業の競争力を左右する重要な要素の1つです。QC検定は、企業がより高品質な製品やサービスを提供するために、従業員の品質管理に関する意識を高め、スキルを向上させることを目的としています。

QC検定は、4つのレベル(4級、3級、2級、1級)に分かれており、それぞれ難易度が異なります。

【QC検定の概要】

| 分類 | 民間資格 |

|---|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可能です。 |

| 合格率 |

※第37回(実施:2024年3月) 1級 準1級 1級 1次試験免除 2級 3級 4級 |

出典:日本規格協会「QC検定」

出典:日本規格協会「申込前に」

まとめ

資格取得は、多くの企業で従業員のスキルアップの証として評価され、昇進につながることがあります。工場勤務においても、資格取得によって、特定の分野の専門知識や技術を深められるので、より高度な業務に携わるチャンスが広がるでしょう。

具体的な資格例としては、「電気工事士や危険物取扱者をはじめ、今回紹介していないフォークリフト運転技能者やガス溶接技能者など、さまざまな資格があります。

自分のキャリアにおいて、どのような資格を取得したいのかをまずは検討しながら、目標を設定してみるとよいでしょう。

コメントを残す