定年後や子育てを終えた夫婦が、互いに自宅内に仕事スペースを設けて働く「HOHO(His Office Her Office)」というスタイルが注目を集めています。在宅で仕事を続けながら収入を得られるHOHOは、時間や体力に無理のない形で社会参加を維持できる点が大きな魅力です。

当記事では、HOHOの概要やSOHOとの違い、日本で重要視される背景、具体的な始め方や注意点までを詳しく解説します。自宅を活用して無理なく働きたいと考える人にとって、HOHOは有力な選択肢となります。

目次

HOHO(His Office Her Office)とは

HOHO(His Office Her Office)とは、定年退職や子育てがひと段落した夫婦が、それぞれ自宅内に専用の仕事スペースを設け、在宅で働くワークスタイルを指します。空いた時間を活用し、自分のペースで仕事を続けながら収入を得る新たな働き方です。

アメリカでは中高年層を中心に広まり、日本でも少子高齢化による労働力不足への対応策の1つとして期待されています。空き部屋を活用して自宅に事務所を構え、これまでの経験やスキルを生かして仕事を受注するケースが多く見られます。

HOHOは、家庭にいながら社会とのつながりを保ち、生活の質を高める手段としても注目されています。

HOHOとSOHOの違い

HOHOとSOHOはいずれも自宅や小規模なスペースを拠点に働くスタイルであり、会社に通勤せずに業務を行う点では共通しています。しかし、それぞれの対象者や目的には明確な違いがあります。

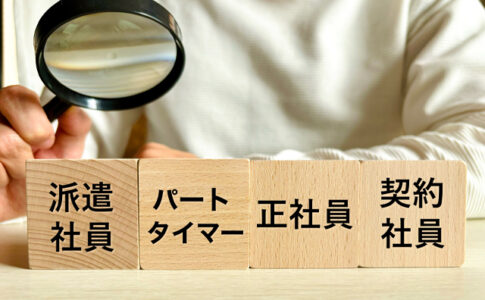

SOHO(Small Office Home Office)は、主に個人事業主や小規模事業者がパソコンなどの情報通信機器を活用してビジネスを行う形態を指します。年齢層やライフステージに関係なく、幅広い世代が対象となり、起業や副業の手段としても用いられています。

一方、HOHO(His Office Her Office)は、定年退職や子育て終了後など、時間に余裕のある中高年層の夫婦を主な対象とします。収入の確保とともに、社会との接点を持ち続けることや、生活の充実を図る目的も含まれています。

つまり、HOHOは「人生後半の新しい働き方」としての意味合いが強く、SOHOはより一般的な自営業スタイルを表す用語です。

HOHOという働き方が日本でも重要になった理由

近年、日本では少子高齢化による労働力不足が深刻化しており、シニア層の活用が社会的な課題となっています。HOHOは人材の有効活用や就業機会の拡大という観点で、今後ますます重要性を増すと考えられます。

ここでは、HOHOが日本でも注目されている理由を紹介します。

働きたい高齢者が増えている

近年、高齢者の就業意欲は非常に高まっており、60歳以上の働いている人のうち、約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと考えていることが明らかになっています。70歳以降も働きたいと回答する人を含めると、約9割が高齢期においても積極的な就業意欲を持っていると言えます。

高齢者の間で「まだ働ける」「社会に貢献したい」という意識が広く浸透していることが分かります。HOHOのように柔軟で負担の少ない働き方は、高齢者の意欲を生かす手段として有効です。

人手不足によりシニア世代が求められている

少子高齢化によって労働力人口が減少する中、多くの業界で深刻な人手不足が続いており、企業はシニア世代の活用を重要視しています。2021年に改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業確保が努力義務化されたことも、シニア雇用を後押ししています。

建設業界や製造業などでは、高い技術力や豊富な経験を持つ高齢者を積極的に再雇用し、戦力として期待する動きが広がっています。また、企業はモチベーション維持のための制度整備や、健康状態に応じた雇用調整など、柔軟な対応を進めています。

HOHOのような在宅就業形態は、こうしたシニア人材の活躍の場を広げる有効な選択肢と言えます。

テレワークが普及した

新型コロナウイルスの影響を受け、企業の働き方は大きく変化しました。特にテレワークの導入は急速に進み、週1日以上テレワークを行う雇用型労働者の割合は令和5年度には7割を超えています。週に複数回テレワークを実施する人も増えており、柔軟な就労形態が定着しつつあります。

出典:国土交通省「令和5年度テレワーク人口実態調査-調査結果(概要) -」

こうした傾向は、出社が困難な人や自宅中心の働き方を求める人にとって、就業機会の拡大を意味します。HOHOのような在宅中心のワークスタイルは、テレワークの普及を追い風に、今後さらに実現しやすくなると考えられます。

HOHOの始め方

HOHOを始めるには、在宅で安定的に仕事を続けるための準備が欠かせません。自宅でできる業務を見つけるだけでなく、作業環境の整備や必要なスキルの習得、仕事を得るための広報活動など、段階的に準備を進めましょう。

ここでは、HOHOを始めるために取り組みたい基本的なステップについて解説します。

在宅で行える仕事を探す

HOHOを始める第一歩は、在宅で行える業務を見つけることです。自分の経験やスキル、興味に合った仕事を選べば、長期的な継続がしやすくなります。具体的には、ライティング、翻訳、データ入力、オンライン講師など、パソコンとインターネット環境があれば対応できる仕事も多数存在します。

また、これまでの職歴を生かして企業から業務委託を受ける方法や、趣味や特技を活用して個人で事業を立ち上げるケースもあります。自分の興味や得意分野を生かして仕事を探しましょう。

在宅ワークができる環境を整える

在宅で快適に働くためには、作業に集中できる環境づくりが重要です。まずは、静かでプライバシーが保たれた作業スペースを確保しましょう。書斎や空き部屋、パーテーションで仕切った一角など、生活空間と明確に区別することで集中力が高まります。

加えて、安定したインターネット回線やパソコン、Webカメラ、マイクなど、業務に必要な設備も整える必要があります。長時間の作業に対応するために、快適な椅子や机、照明など身体への負担を減らすアイテムを導入することも大切です。

必要に応じて資格や認定を取得する

取り組む仕事の内容によっては、資格や認定を取得しておくと有利になることがあります。たとえば、簿記やファイナンシャル・プランナー(FP)、宅地建物取引士などは在宅でも需要が高く、専門性が問われるため、資格を持っていると信頼性の向上につながります。

また、講師業を目指す場合には、教育関連の資格や経験が評価されやすくなります。最近ではITスキルやビジネスマナーに関するオンライン講座や認定制度も多く提供されており、手軽に学習・取得できる環境が整っているので、資格や講座の受講を検討してもよいでしょう。

宣伝する

自宅でビジネスを始める場合、自らのスキルやサービス内容を周知するための宣伝活動も不可欠です。特にフリーランスや個人事業主として活動する場合は、仕事の受注につながる仕組みを持つことが重要です。

SNSやブログを活用して実績や活動内容を発信したり、クラウドソーシングサイトや業界特化型の求人サービスに登録したりすると、仕事の機会を広げられます。また、以前の職場や知人からの紹介による仕事の獲得も多いため、人的ネットワークの活用も有効です。

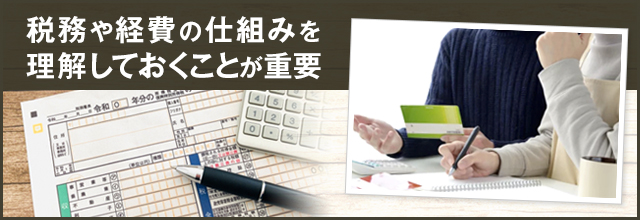

HOHOをするときの注意点

HOHOを実践する際は、税務や経費の仕組みを理解しておくことが重要です。業務内容や収入が別々であれば、それぞれが個人事業主として、税務手続きや経費管理も個別に行う必要があります。

また、所得税の申告については、節税効果のある青色申告を活用するのがおすすめです。青色申告を行うと、一定の要件を満たせば最大65万円の特別控除を受けられます。夫婦ともに適切な帳簿を備え、申告手続きを正確に行いましょう。

税務処理や事業管理の知識が不十分なまま開始すると、思わぬトラブルを招く可能性があるため、不明点がある場合は専門家へ相談することも大切です。

まとめ

HOHO(His Office Her Office)は、シニア夫婦がそれぞれ自宅に仕事環境を整え、無理のない範囲で働き続けるという新しい在宅ワークのスタイルです。定年退職後や子育て後のライフステージにおいて、時間の余裕とこれまでの経験を活用しながら社会とつながることができる点で、多くのメリットがあります。

また、テレワークの普及やシニア層の就業意欲の高まりといった社会的背景からも、HOHOは今後ますます注目される働き方になるでしょう。

コメントを残す