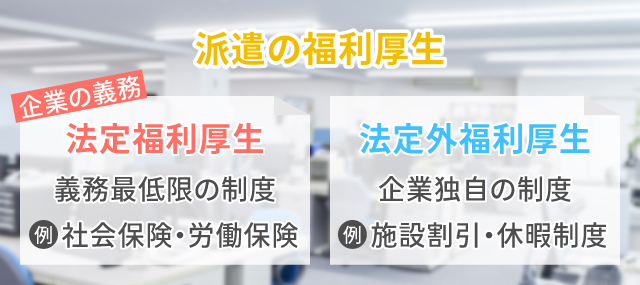

派遣社員として働く上で「福利厚生を正社員と同じように受けられるのか?」という点はもっとも気になるでしょう。法律で定められた「法定福利厚生」は派遣社員にも適用されるほか、派遣会社ごとに独自のサポート制度を用意しているケースもあります。

当記事では、派遣社員が受けられる福利厚生の具体的な内容について、法定と法定外に分けて詳しく解説します。よりよい職場選びや将来のライフプラン設計に役立つ情報を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

目次

派遣会社の福利厚生とは?

福利厚生とは、企業が従業員に提供する給与以外の支援制度のことです。派遣社員・派遣スタッフとして働く場合でも、正社員と同様に福利厚生を受けられます。福利厚生には、法律で定められた「法定福利厚生」と、企業が独自に提供する「法定外福利厚生」があり、どちらも派遣会社や派遣先を通じて適用される仕組みです。まずはそれぞれの違いや概要を解説します。

法定福利厚生

法定福利厚生は、法律で企業に義務付けられている最低限の制度です。主な内容には社会保険や労働保険などがあり、従業員の生活を支える役割を果たします。保険料は、企業と従業員の双方が負担するものと、企業が全額を負担するものに分かれます。

また、子育て支援や障害者雇用などに関連した納付金の負担も法定福利厚生の一部です。法定福利厚生はすべての企業に共通して設けられており、対象の労働者に提供しない場合は法令違反となる可能性もあります。

法定外福利厚生

法定外福利厚生は、法律による義務ではなく、企業が独自に設ける制度です。代表的な例には通勤交通費の支給やレジャー施設の割引、休暇制度の拡充などがあり、中にはユニークな取り組みを行っている企業もあります。

従業員の働きやすさを高め、モチベーションや定着率の向上を目的として導入されており、各企業の考え方や社風が色濃く表れる領域です。また、企業イメージの向上や人材確保の面でも有利に働くことがあり、最近では採用活動の一環として積極的に整備する動きも広がっています。

派遣社員が受けられる法定福利厚生の内容

派遣社員も一定の条件を満たせば、正社員と同様に法定福利厚生を受けることが可能です。ここでは、派遣社員が利用できる法定福利厚生の主な内容について詳しく解説します。

社会保険

社会保険は、働く人の生活や健康を守るための重要な制度で、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険の5つを指します。派遣社員も、一定の条件を満たせば加入できます。たとえば、週の所定労働時間が20時間以上、月収が8.8万円以上、かつ2か月を超える雇用の見込みがあることなどが加入条件です。また、学生ではないことも加入対象の条件に含まれます。

社会保険に加入すると、医療費の負担軽減や将来の年金受給、失業時や育児休業中の給付など、多方面での支援が受けられます。働き方を問わず、安心して働くための制度として活用する価値があると言えるでしょう。

有給休暇

有給休暇は、給与が減額されることなく休みを取得できる制度です。労働基準法により従業員の権利として定められています。派遣社員でも、6か月以上継続して同じ会社に勤務し、出勤率が8割以上であれば、有給休暇の取得が可能です。

取得可能な日数は雇用形態に応じて異なりますが、一定の勤務実績がある場合は10日間以上の付与が一般的です。年に最低5日の取得が義務付けられており、消化できなかった分は翌年に繰り越すことができます。リフレッシュや私用など、生活の質を高める手段として重要な制度です。

健康診断

健康診断は、労働安全衛生法に基づき、企業に対して従業員の健康状態を定期的に把握する義務が課されている制度です。派遣社員も対象となっており、同じ派遣元で6か月以上継続して働いている場合は、派遣会社を通じて健康診断を受けるケースが一般的です。

健康診断は、生活習慣病などの早期発見・早期治療を目的とした、働きながら健康を維持するための基本的な支援です。内容や実施のタイミングは派遣会社や派遣先企業により異なるため、事前に条件を確認しましょう。

産休・育休

産休と育休は、出産や育児を支援するための休暇制度です。派遣社員も条件を満たせば取得できます。産前休業・産後休業は妊娠・出産に対して女性に保障される制度で、出産予定日の6週間前から出産後8週間までの休業が認められています。雇用関係や雇用契約を問わず、女性であれば産休の取得は可能です。

一方、育児休業は1歳に達するまで取得でき、男女問わず利用できる制度です。派遣社員でも、子どもが1歳6か月を迎えるまでに労働契約や派遣契約が継続・更新される場合は育休を取得できます。その上で、保育園の空きがないなどの事情がある場合は、最長で子どもが2歳になるまで延長が認められています。いずれの制度も、育児と仕事の両立を支える仕組みとして機能しています。

派遣会社独自で提供されている法定外福利厚生の例

派遣会社によっては、働きやすさや定着率の向上などを目的に、独自の法定外福利厚生を用意していることがあります。ここからは、派遣社員が利用できる代表的な福利厚生サービスの内容を紹介します。

交通費の支給

派遣社員の場合、交通費が給与に含まれており、別途支給されないケースも少なくありません。しかし、派遣会社によっては通勤にかかる交通費を給与とは別に支給しています。

ただし、全額支給となる場合もあれば、上限が設けられている場合もあるため、事前に条件を確認することが大切です。派遣会社を選ぶ際は、交通費の支給有無や支給方法について具体的に把握することで、日々の通勤にかかる負担を軽減できるでしょう。

資格取得・スキルアップのサポート

派遣社員として働きながらスキルを高めたい人に向けて、資格取得やスキルアップを支援する制度を設けている派遣会社もあります。社会人マナーやパソコンスキルなどの基本研修に加え、職種に応じた専門知識の学習支援も受けられることが特徴です。

教材費や受験料の補助のほか、eラーニングの提供やセミナーの開催などを通じて、キャリアアップの機会を広げることも可能です。就業をきっかけに学びを深めたい場合は、派遣会社でどのようなサポートが用意されているのか確認しましょう。

寮完備

住居探しと就業を同時に考えている人にとって、寮を完備している派遣会社は大きな魅力となります。中には、無料や格安で利用できる寮を提供している企業もあり、生活費を大きく抑えることが可能です。

冷蔵庫や洗濯機などの家電が揃った物件が多く、引っ越し時の初期費用を削減できる点もメリットです。ただし、寮の設備や清潔さ、共用部分の有無などは派遣会社によって異なるため、入居前に詳細を確認することが推奨されます。

レジャー・施設利用の料金割引

派遣会社の中には、レジャー施設や映画館、飲食店などを割引価格で利用できる優待制度を導入しているところもあります。本人だけでなく家族も利用対象となるケースが多く、プライベートの充実や家族サービスの一助になります。

提携先のジャンルは、テーマパークやカラオケ、ホテル、英会話教室など、さまざまです。休日や余暇をより充実させるための支援策として、多くの派遣会社が積極的に導入している待遇の1つです。

まとめ

派遣社員として働く場合でも、社会保険や有給休暇、産休・育休といった法定福利厚生を正社員と同様に受けられる機会があります。さらに、交通費支給や資格取得支援、寮の提供、レジャー施設の割引など、派遣会社独自の法定外福利厚生が整っている企業も存在します。

福利厚生制度は、働く上での安心感や生活の質を大きく左右する要素です。派遣会社を選ぶ際は、福利厚生の内容をしっかり確認し、自分のライフスタイルに合う環境を見極めることが大切です。自分にとって最適な職場環境を整えるためにも、制度を理解した上で上手に活用しましょう。

コメントを残す