労働組合とは、労働者が自らの権利を保護し、労働条件や職場環境を改善するための組織です。労働組合があることによるメリット・デメリットは、従業員側・会社側それぞれで異なります。

当記事では、労働組合の概要や労働三権との関係を分かりやすく解説するとともに、従業員と会社それぞれの立場から見た労働組合のメリット・デメリットも紹介します。労働者の権利を守り、働きやすい環境を築くために必要な知識を身につけましょう。

目次

労働組合とは?

労働組合とは、労働組合法や日本国憲法第28条の労働三権に基づき、労働者が主体となって自らの権利を保護するための組織です。具体的には、労働条件や職場環境の維持・改善、経済的地位の向上などを目的としています。

労働者は雇用主よりも弱い立場にあるため、従業員個人が会社と交渉しても、労働環境・待遇といった組織改善に結びつかないケースがほとんどです。労働組合は、労働者の団結した組織として、雇用主と対等な立場で交渉する役割を担います。

日本の労働組合は、企業ごとに結成される企業別の労働組合が一般的です。それぞれの企業別組合が集まって産業別労働組合や日本労働組合総連合などの組織を作り、春闘を主導しています。

出典:厚生労働省「労働組合」

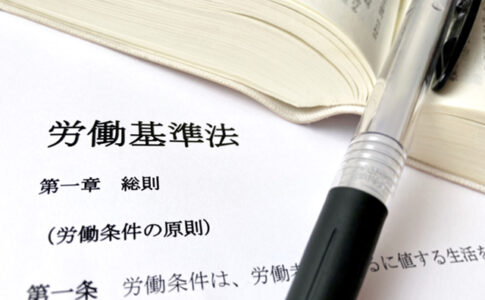

労働三権と労働組合法の関係

労働組合の活動は、憲法第28条で規定されている労働三権と労働組合法に基づいて行われます。労働三権は、団結権・団体交渉権・団体行動権の3つの権利のことです。それぞれの権利の概要は、以下の通りです。

| 労働三権 | 概要 |

|---|---|

| 団結権 | 労働者が自由に労働組合を結成・加入できる権利を指します。正社員だけではなく、失業者や非正規労働者にも保障されます。企業側は、団結権により保障された労働組合の結成や加入を阻止できません。 |

| 団体交渉権 | 労働者が雇用主である企業と団体で交渉できる権利です。企業側が労働組合との団体交渉を拒否することは不当労働行為に当たるとされ、認められていません。 |

| 団体行動権 | 労働者が労働条件改善のために抗議できる権利を指します。企業側と交渉を続けたものの、改善が困難な場合は労働を放棄してストライキやサボタージュなどを通して団体抗議する権利が認められています。 |

労働組合法は、憲法第28条の労働三権を補完する形で定められた一般法です。労働協約や不当労働行為などの詳細を規定することで、労働三権では守りきれない労働者の権利を保障しています。公務員などの労働三権については特別法が存在し、権利の一部が制限される場合があるため、注意が必要です。

出典:厚生労働省「労働組合」

立場別!労働組合があるメリット・デメリット

労働組合の存在は、従業員だけではなく会社にとってもメリットやデメリットがあります。従業員と会社の立場別に、労働組合があることのメリットとデメリットを整理するため、労働組合への加入を検討する際の参考にしてください。

従業員・会社それぞれのメリット

労働組合が存在することのメリットは、以下の通りです。

| 従業員側のメリット | 会社側のメリット |

|---|---|

|

|

労働時間や待遇といった労働条件、労働環境に不満が生じた場合は、労働組合を通じて会社と対等に交渉できるため、状況改善が見込めます。労働者側の意見や要求に向き合うには、会社側も正しい情報を開示する必要があります。労働者自身が会社の経営状況を把握しやすい点もメリットです。

また、不当解雇やリストラなどは個人では話し合いに持ち込みにくいケースも多くありますが、労働組合の力を借りると会社側に抗議できます。

労働条件・労働環境が整うと、従業員のモチベーションアップや業務効率向上が期待できるため、会社全体に利益をもたらす可能性があります。労働組合を通じて、サービス残業やハラスメントといった課題を把握し、迅速に対応することで会社内外にコンプライアンス強化をアピールできるのも利点です。

従業員・会社それぞれのデメリット

労働組合が存在することのデメリットとしては、それぞれ以下の点が挙げられます。

| 従業員側のデメリット | 会社側のデメリット |

|---|---|

|

|

労働組合に関する活動が勤務時間に行われる場合は、非組合員の業務負担が増え、理解が得られない可能性もあります。また、日常業務に加えて労働組合の仕事が発生するため、組合員自身が負担に感じるケースも少なくありません。

さらに、一度労働組合に加入すると脱退しにくいのもデメリットです。労働組合でのつながりを断ち切って脱退するには、覚悟が必要になる点も理解しておきましょう。

会社側にとっては、労働組合との交渉に労力がかかる、交渉内容次第で福利厚生や人件費などのコストが増える可能性があるといったデメリットが存在します。労働者と会社双方の間で交渉が決裂すると、ストライキや労働委員会への申し立て、裁判所への訴えなど大きなトラブルに発展するリスクもあります。

労働組合がない会社に対する対処法

労働組合は、労働者の権利を守るために必要な機能や役割を持つ組織です。しかし、中には労働組合がない会社も存在します。労働組合が存在しない会社に対する対処法として、次の3つを紹介します。

労働組合を結成する

働く会社に労働組合が存在しない場合、労働組合を結成するのも1つの方法です。労働組合の結成は難しいのではと思われがちです。しかし、実際には行政機関への届出や認可なども必要なく、2人以上の労働者がいれば自由に労働組合を結成できるとされています。

ただし、権利が保障された労働組合を結成するには労働組合法に基づいた手続きが必要なため、注意が必要です。組合結成に不安がある場合は、各都道府県の労政主管部局や労働組合の連合会窓口で相談にのってもらえる可能性があります。

将来生じるかもしれない労働問題に対応するため、以下の労働組合の条件を理解した上で、組合結成を検討しましょう。

- 労働者が主体となって自主的に組織すること

- 労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主な目的としていること

- 使用者、管理職にあたる人が参加していないこと

- 運営のために使用者側から資金援助を受けていないこと

合同労働組合に加入する

合同労働組合への加入も、会社に労働組合がない場合の対処法として挙げられます。合同労働組合はユニオンとも呼ばれ、全国の各地域で結成される組織です。主に、労働組合が存在しない会社に務める従業員や、企業内の労働組合に入れない非正規雇用の労働者などが中心となって作られます。

ユニオンはパートやアルバイトといった雇用形態、業種に関係なく、個人でも加入できます。労働組合を作るよりも時間と労力がかからないのがメリットです。労働組合の結成に不安がある、労働組合への加入を急いでいるなどの事情がある場合には、合同労働組合への加入を検討するとよいでしょう。

弁護士に相談する

労働組合の結成には、ある程度の時間と手間が必要です。今すぐ労働問題の解決に向けて動きたい場合は、弁護士などの専門家への相談も検討してみましょう。

特に、労働問題に精通した弁護士であれば、会社との交渉がスムーズに進みやすい傾向があります。万が一、会社側との交渉が決裂して訴訟に発展した場合でも、代理人弁護士として対応を任せられる点がメリットです。

ただし、弁護士への相談はコストの面でハードルが高いケースも考えられます。弁護士のほかに、労働基準監督署へ相談するのも1つの方法です。労働基準監督署では、賃金・労働時間・解雇などの労働条件や労災保険、安全衛生関係の内容を相談できます。

まとめ

労働組合が存在することで、従業員は労働条件の改善や不当解雇への抗議がしやすくなり、会社側も従業員のモチベーション向上や業務効率化を期待できるでしょう。しかし、労働組合には非組合員との対立や脱退の難しさ、会社側の交渉負担増加などのデメリットも存在します。

労働組合がない場合は「労働組合を結成する」「合同労働組合に加入する」「弁護士に相談する」などの対処法があります。これらの方法を駆使して、労働者としての権利を守り、より良い職場環境を築いていきましょう。労働組合の有無にかかわらず、自分にとって最適な選択肢を見つけることが大切です。

コメントを残す